COMENTARIO DE UN LIBRO RECIENTEMENTE PUBLICADO

“OTROS ANIMALES”, DE JORGE CURINAO (*) (**)

Los “Otros Animales” del último libro de Jorge Curinao, son los del vate salteño Leo Mercado, según consta en la contratapa del volumen; que a su vez recuerdan los mencionados por Juan Carlos Moisés en los versos que se reproducen para introducir la obra: “Nuestros hábitos son los de ciertos animales. Hay mezclado un poco de todo al punto de no ver exactamente una línea de separación”. A lo largo de veintiocho composiciones sin título, sólo identificadas por el número de orden correlativo en guarismos romanos, Curinao despliega las voces de esos otros animales poéticos. Es una navegación vertiginosa, en la que el lector avanza como enfrentando los rápidos de un río; combinando el ímpetu del acelerado ritmo con la meditada reflexión ante cada estímulo que se presenta.

Sirve de guía precisa el prólogo de Patricia Vega, quien con claros conceptos traza la esencia del poemario. Según esta introducción, la obra de Curinao es “Ajena a cualquier artificio retórico o exceso decorativo de cualquier tipo, cifra su complejidad en el mundo de sentidos que genera en el lector, a partir de un equilibrio sustentado en lo conceptual y lo sonoro”.

Es sin dudas un estilo minimalista el de Curinao; aunque, por cierto, minimalista en continente y no en contenido. Ensayando una temática universal, los sueños, la soledad, los recuerdos y el olvido, la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación, no deja sin embargo de lado alguna referencia a la singularidad patagónica. Su primer poema comienza: “Dicen que la nieve es neutra, que la noche canta como un niño ahogado y escucho mi nombre que cae al pensamiento, al suelo”; y el último finaliza: “Dios es una palabra y el argumento termina aquí, donde el viento tajea”. Asimismo, en la única concesión a un espacio geográfico preciso en toda la obra, se menciona un sitio de la Patagonia:

“Recuerdo un viaje a Bariloche. Era verano y el mar ardía. Yo aún era un niño. Recuerdo unos payasos en la plaza y la sonrisa de mi hermano reflejada en el rocío de la tarde.”

A lo largo del trabajo se hace presente, como también lo nota la prologuista, un tiempo Cronos y un tiempo Kairos. Muchos de los pasajes retrotraen a una época pasada, cercana a la infancia y la juventud del autor; que es recuperada con una visión personal teñida de cierta nostalgia pero, a la vez, despegada de sensiblería. Sin embargo, también se advierte una sucesión de momentos, que construye una secuencia de crecimiento personal. Esa variación psicológica sustentada en oportunidades que generan nuevas vivencias, evoca aquella rigurosa afirmación de Neruda: “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”. Muestra de tal combinación de percepciones temporales, se descubre en el poema XVII; el que además ofrece un ejemplo del personal lenguaje del autor:

“No hubo tiempo de distracciones. Ni con el afuera, ni con el adentro. Se vivió hasta el último hartazgo. Supimos, enseguida, que el provenir no estaba en los rostros ajenos. No tuvimos, lo que se dice, un buen pasar. No hubo lamentos por eso. No hubo necesidad de arañar el asfalto. Era tanta la vida, que salíamos del cuadro antes del final de cada comedia”.

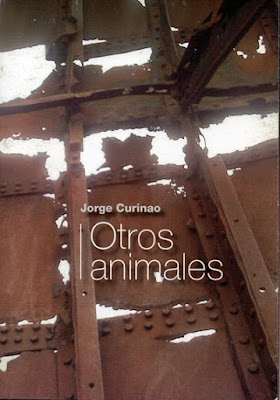

Un párrafo final merece la diagramación del ejemplar. Todo libro impreso constituye en sí un objeto de arte, en el cual el escritor puede dejar más trazas que sus palabras. Por ejemplo, en la ilustración de la tapa. Cuando, como en este caso, la portada es elegida por el propio autor, se refleja en ella parte del espíritu del texto. La excelente fotografía de Valerio Pariso, obtenida a través de las chapas del Marjorie Glenn con el color sepia del recuerdo, provoca reminiscencias del pasado; las mismas que trae a consideración con sus frases el bardo.

La obra de Curinao requiere una lectura atenta y reflexiva. No puede leerse al correr de los ojos, porque tampoco fue escrita a vuelapluma: cada frase debe ser sopesada, pensada y disfrutada. Es como un desafío al lector para que indague en la clave de sus palabras, en el sentido que acecha detrás de sus construcciones, en el significado subyacente en su prosa poética. Quien acepta el reto y se sumerge en la creación del riogalleguense, al salir airoso luego de recorrer sus páginas, tendrá la certeza de haber conocido a un verdadero poeta.

J.E.L.V.

(*) “Otros Animales”, de Jorge Curinao. Edición del autor, 2014, sin lugar de edición.

(**) Mail del autor: jorgecurinao06@yahoo.com.ar